약가 악재의 연속...가속승인 신약가격 25%인하 제안

- 주경준 기자

- 승인 2022.09.01 06:35

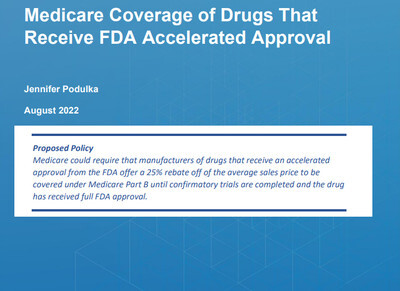

FDA 가속승인 신약과 적응증에 대해 메디케어 급여시 리베이트 25%를 강제 부과해야 한다는 정책제안이 나왔다. 실질적으로 약가의 25% 인하를 의미한다.

이미 지난해 메디케이드(한국의 의료급여)의 경우 가속승인약물의 경우 신약에 적용되는 23.1%리베이트 제한을 풀어, 더 많은 약가할인이 이뤄질 수 있도록 해야한다는 권고가 나오면서 논란이 펼쳐진 바 있다. 급여규모가 훨씬 더 큰 메디케어로 논란은 확산될 조짐이다.

국책 용역연구를 진행하는 민간기관인 건강관리연합(Health Management Associates/HMA)은 최근 '가속승인 받은 의약품의 메디케어 보장' 보고서를 탱해 가속승인을 받은 신약과 적응증에 대해 메디케어 파트B(원내투약) 급여시 25%의 리베이트를 의무 부과하는 방안을 제안했다.

해당 보고서는 자선사업을 진행하는 아놀드 벤처스(Arnold Ventures 이전 로라 앤 존 아놀드 재단)의 지원을 받아 진행됐다.

보고서는 가속승인 신약과 적응증의 경우 그 혜택에 대한 명확한 근거가 부족한 만큼 확증임상을 통해 정식승인 전까지 한시적으로 약가의 25% 할인을 의미하는 리베이트를 부과해야 한다고 주장했다.

정식승인 이후 약가 페널티를 제거, 확증임상을 독려하는 요인으로 활용하고 재정적인 절감효과도 기대할 수 있을 것으로 전망했다.

보고서는 가속승인 철회, 전환, 유지품목의 그 동안의 급여지출을 분석한 결과, 파트B에서 점유율은 2014년 최저 0.5%에서 2018년 최고 6.8%로 평균 3.1%를 차지했다.

이를 기반으로 가속승인 신약에 리베이트 25%를 적용할 경우 향후 10년간 114억달러(한화 약 15조원)의 급여지출 절감 효과를 낼 것으로 추정했다.

<가속승인 후 약가인상 견해도>

앞서 살핀 약가할인을 통해 페널티를 주자는 입장과 정반대되는 의견도 있다. 가속승인 후 약가의 변화가 없어 확증임상을 진행할 동인이 없다는 주장이다.

지난 17일 헬스어페어(Health Affairs)에는 워싱턴 브루킹스(Brookings) 연구소와 하버드대 연구팀이 분석한 결과가 공유됐다. 연구결과 가속승인 신약이 성공적인 확증임상 이후 정식승인 전환되더라도 약가의 유의미한 변화(0.65% 증가)가 없었다.

이는 가속승인 신약이 정식승인 전환에 따른 재정적인 이점이 없음을 의미하며 임상실패시 약가의 떨어지거나 퇴출되는 만큼 확증임상에 소극적일 수 밖에 없는 구조라는 주장이다.

연구는 2012년부터 2018년까지 가속승인된 파트B 16개 의약품 39개 적응증에 대한 분석을 기반으로 했다. 39개 적응중증 16개(41%)는 정식승인됐으며 19개는 임상진행, 10%에 해당하는 4개 적응증은 철회됐다.

이를 기반으로 제약사 입장에서 확증임상은 긍정요인이 없고 부정적 요소만 있는 만큼 확증임상을 신속하게 완료할 수 있도록 메디케어에서 보상을 제공하는 방안이 필요하다고 제안했다.

다만 해당 연구에서 살핀 16개 의약품 중 5500만달러(한화 약 740만원) 이하의 약물은 없었으며 1/3의 약가는 월간 6만 5000달러(한화 8700만원)는 넘었다. 높은 약가에도 불구 더 많은 보상을 제공해야 하는가에 대해 논의가 필요해 보이는 대목이다.

상반된 주장의 공통점은 가속승인 의약품의 약가와 정식승인 신약의 약가는 달라야 하며 인센티브 요인이 필요하다는 점이다.

<신약약가 인상 풍선효과 우려관련 두가지 견해>

메디케어 약가협상과 가속승인 신약 리베이트 확대 등 통상 미국의 약가관리 강화방안 등이 제시될 경우 자동 등장하는 논리가 있다. 풍선효과로 신약약가가 높아진다는 것이다.

약가가 인하될 것을 고려해 제약사가 신약의 약가를 그만큼 더 올리게되는 만큼 약가인하 효과는 제한될 것이라는 주장이다.

반대로 약가인하 정책을 내놓는 입장에서 해석은 다르다. 일부 초기 신약의 인상은 있겠지만 인상폭은 제한적이며 높지 않을 것으로 분석한다.

제약사는 이미 시장상황을 고려, 이윤을 극대화하는 약가를 책정해왔던 만큼 약하인하를 고려해 시장에서조차 수용할 수 없는 수준의 높은 약가책정하지는 못할 것으로 보고 있다.

<메디케이드 리베이트 강화 논란이 조용했던 이유>

간헐적으로 2017년부터 매사추세츠를 시작으로 오리건주 등에서 가속승인 약물 급여의무 면제 주장과 메디케이드 가속승인 신약 리베이트 확대 목소리는 지난해 4월 주요 이슈로 부각됐다.

다만 크게 다뤄지지 않은 이유는 가속승인 신약에 전체 신약에 적용되는 기존 리베이트 23.1%에 추가적으로 인플레이션 이상 인상분에 대한 리베이트를 더하더라도 재정절감 효과나 제약사 매출이 미치는 영향이 작았다.

가속승인 약물의 메디케이드 연간 급여액은 10억달러를 웃도는 수준으로 파트B의 점유율은 1%가 안된다. 10년간 재정절감액은 연구에 따라 다르지만 최대 10억달러에 못미친다. 한화 기준으로 연간 1천억원대 전후였다.

지난해 미국 정치권과 제약사의 핵심 갈등은 백조원 수준의 재정절감 효과가 기대되는 메디케어 약가협상 법안이었고 모든 관심이 이곳에 쏠릴 수 밖에 없는 구조였다.

약가 악재의 연속...가속승인 신약가격 25%인하 제안 - 뉴스더보이스헬스케어 (newsthevoice.com)